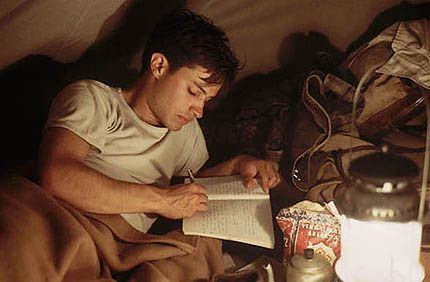

Só mesmo alguém com o talento, o carisma e a beleza de Jude Law conseguiria fazer com que Alfie, protagonista dessa refilmagem do clássico inglês “Como conquistar as mulheres”, de 1966, um niilista quase chegando ao machismo pudesse ser ao mesmo tempo tão simpático. Com sua atuação nunca aquém de excelente, o jovem Law (que está presente em absolutamente TODAS as cenas do filme) faz com que as atitudes egoístas de seu personagem sejam absolutamente aceitas pelo público. Ele é o homem que todos os homens gostariam de ser e todas as mulheres gostariam de ter.

O jovem inglês Alfie Elkins (Jude Law) mora em Manhattan, onde, segundo suas palavras, “vivem as mulheres mais bonitas do planeta”. Trabalhando como chofer em uma empresa de aluguel de limousines, ele encontra tempo e dinheiro para suas maiores diversões: vinho e mulheres. Entre elas, a jovem mãe solteira Julie (Marisa Tomei), com quem tem um relacionamento quase sério e a cliente freqüente Dorie (Jane Krakowski), negligenciada pelo marido. Nem mesmo Lonette (Nia Long), a namorada de seu melhor amigo, Marlon (Omar Epps) o sedutor Alfie deixa escapar.

Duas mulheres, no entanto, vão mudar sua maneira de pensar: a bipolar Nikki (Sienna Miller), em quem ele quase vislumbra a chance de um namoro e a milionária Liz (Susan Sarandon), quase um espelho seu em forma feminina. Depois de uma crise de saúde e de um grave acontecimento Marlon e Lonette, Alfie finalmente chega à conclusão que deve dar um jeito em sua vida volúvel. No entanto, como ele mesmo percebe, às vezes isso pode ser muito difícil.

É fácil gostar de “Alfie”, o filme. Moderno, estiloso, elegante e chique, a obra de Charles Shyer (substancialmente diferente de seu original, estrelado por Michael Caine) começa como uma inofensiva comédia romântica, ameaça um dramalhão à antiga e termina com um sabor agridoce de realismo. Nunca, no entanto, o roteiro escorrega em situações forçadas e/ou exageradas. O diretor lança um olhar carinhoso aos anos 60, em um visual exuberante e inteligente. A fotografia de Ashley Rowe acompanha o estado de espírito do protagonista, e o público, que vê tudo através de seus olhos, deixa-se levar tranqüilamente, rindo às vezes e se emocionando em outros momentos. Para isso, a trilha sonora, com canções inéditas de Mick Jagger e David A. Stewart (ex-Eurythmics) surge magnífica. A ritmada “Old habits die hard” levou um Globo de Ouro pra casa, mas são as mais delicadas, “Let’s make it up” e “Blind leading the blind” que comove, em momentos chaves.

O elenco feminino não fica atrás de Law, diga-se de passagem. Marisa Tomei constrói uma Julie apaixonada, mas nunca disponível ao sofrimento; Sienna Miller (que namorou o ator depois das filmagens) faz uma estréia promissora e Susan Sarandon dispensa comentários. Com mais de 50 anos de idade, a veterana atriz dá de zero em todas as colegas de cena, em termos de sensualidade e talento. Não é à toa que são em cenas com ela que Jude mostra mais a que veio.

“Alfie” não foi um sucesso de bilheteria. No entanto, tem qualidades de sobra pra seduzir espectadores que procuram algo de substância entre as dezenas de comédias românticas que chegam de Hollywood semanalmente